中国学校体育智慧系统的整体思考与构建

China's school sports wisdom system's overall thinking and building

吴键 袁圣敏

摘要:为了切合“健康中国2030”规划纲要对学生运动的要求,本文在互联网+体育的基础上,力图从顶层设计上构建中国学校体育智慧系统,助力青少年体育活动促进计划的实施。中国学校体育智慧系统主要包括学生学校锻炼、学生家庭锻炼、学生运动竞赛、学生体质健康监测,教师评课五个方面。其中,运动负荷监测系统通过对学生的运动数据进行实时监测,达到关注学生有效运动的目的;学生家庭锻炼指导系统通过对学生学校、家庭运动数据进行数据反馈,实现家校间优势互补的互动教育模式;学生运动竞赛分析系统通过赛事管理、球队管理、赛事数据统计,达到激发青少年参与体育锻炼的内生动力的目的;学生体质健康管理系统通过学生体质健康测试成绩反馈,达到促进学生主动进行锻炼的自我管理的目的;体育优质课直播评价系统通过帮助教师课堂教学评价及时反馈和体育教师优质课评价的数据分析,实现课堂教学的量化评价。以上各个子系统通过云平台的连接,形成全国范围内的学生和教师的大数据库,智能化为学生匹配课程和锻炼方案,将真正意义上的中国学校体育智慧系统落到实处,促进学生身心健康,提高学生体质,整体推进学校体育改革。

关键词:中国学校体育; 智慧系统; 整体构建; 运动监测;运动评价

Abstract:Elevant to "healthy China 2030" plan for the requirement of the student movement, on the basis of using the Internet to sports, tries to build China school sports wisdom from the top-level design system, Support the implementation of youth sports promotion programs. The Chinese school sports wisdom system mainly includes five aspects: student school exercise, student home exercise, student sports competition, student physical health monitoring, and teacher evaluation. Among them, the exercise load monitoring system monitors the student's exercise data in real time to achieve the purpose of paying attention to the students' effective exercise; the student's home exercise guidance system provides data feedback to the student's school and family exercise data to achieve interactive education with complementary advantages between home and school. Model; student sports competition analysis system through competition management, team management, and competition data statistics to achieve the endogenous motivation to stimulate young people to participate in physical exercise; student physical health management system through student physical health test results feedback, to promote students to take the initiative The purpose of self-management of exercise; the physical education quality classroom live evaluation system helps teachers to evaluate classroom teaching in a timely manner and to analyze the data of physical education teachers' quality classroom evaluation to achieve quantitative evaluation of classroom teaching. The above subsystems are connected through the cloud platform to form a large database of students and teachers nationwide, intelligently match the curriculum and exercise programs for students, and implement the real Chinese school sports wisdom system to promote the physical and mental health of students , Improve student physique, and promote school physical education reform as a whole.

Key words:China's school sports;wisdom system;overall building;movement monitoring;movement evaluation

“健康中国2030”规划纲要指出:“到2030年,青少年学生每周参与体育活动达到中等强度3次以上,国家学生体质健康标准达标优秀率25%以上”。提高学生体质健康水平作为学校体育工作重要目标,经过近十年的不断努力,初步遏制了自1995年以来的持续下降趋势,“止跌”、“向好”态势显现。但是,学生体质健康整体下降趋势并未得到根本性扭转。随着社会经济的发展,在新的影响因素作用下,学生体质健康出现了一些新的问题,为了解决学生体质健康中出现的新问题,学校体育也需要利用一些新的技术建立新模式,在目前学生体质健康受到广泛关注的大环境下,更好的促进学生有效运动。

随着“互联网+”时代的到来,教育行业的发展正处于日新月异的改革之中,而教育信息化正在成为这场改革的关键环节。在科技与教育的共同发展下,信息技术和体育发生了碰撞,产生了新的需求和形态。本研究在此基础上,提出学校体育智慧发展的图景,旨在通过对学校体育过程环节的整体设计,全面促进学生运动过程的有效性和长效性。本文主要阐述中国学校体育智慧系统的目的和理念、理论基础、结构模块等,力图构建中国学校体育智慧系统,助力体育与健康课程教学、课外体育锻炼、课余运动训练、运动竞赛、教师教育等内容的实施。中国学校体育智慧系统包括学生运动负荷监测系统、学生家庭锻炼指导系统、学生运动竞赛分析系统、学生体质健康管理系统、体育优质课直播评价系统五个方面的内容。

1. 构建中国学校体育智慧系统的意义

1.1切合新时期中国学校体育育人功能的要求

全国教育大会上习近平总书记明确指示:“要树立健康第一的教育理念,开齐开足体育课,帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。”,总书记的指示为我国学校体育的未来发展指明了方向。为了实现四位一体的育人目标,切合新时期我国学校体育的新要求,有必要对传统形式的体育教育形式进行改良,让体育教育形式更加规范,而不是流于形式;让学生体质数据与教学有机衔接,而不是各自为阵;让学生能更多的感受到运动的乐趣,而不是“喜欢体育而不喜欢体育课”;让学生有能力为自己的健康负责,而不是被动的完成体育课学习。习近平总书记强调:“要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系,形成更高水平的人才培养体系。”体育的育人功能不容忽视,学校体育要承担起其应有的教育功能。基于此背景之下,新时期的学校体育有了新的互联需求,更加智能化的建设成为其应有之义,需要充分运用信息和通信技术手段,对与学生健康相关的各项活动需求做出智慧响应的过程,旨在为学生们健康生活方式的养成带来新的理念。

1.2 应对学生体质健康出现新变化的趋势

目前社会生活方式的巨大变化,导致中国学生体质健康水平在30年中出现较大变化。一方面,居住、交通环境的重大改变,导致学生动态生活水平降低,青少年体质健康水平也随之下降,其中以力量素质和耐力素质的下降最为显著。另一方面,以过度保护为特征的教养方式,剥夺了促进青少年自然生长发育所必需的运动刺激,最大限度地限制孩子的体育运动和户外活动,导致学生缺乏必要的身体活动,造成严重的运动缺乏症和肥胖症,2010年的调研显示,中国7-22岁青少年肥胖率,城市男女分别为13.3%和5.6%,超重率分别为14.8%和9.9%,达到流行病的程度。然后,学生屏幕时间增加,久坐不动的静态生活方式逐渐形成,减少了青少年获得持久、足够的运动乐趣的机会,阻碍了他们养成体育锻炼的行为习惯,导致近视的学生人数剧增,2014年调研显示,近视率小学、初中、高中和大学分别达到46%、74%、84%、 86%。如果仅仅依靠学校体育教育的力量,恐无力应对如此多的新问题,因此,能够调动社会和家庭力量共同为学生体质健康水平提升贡献力量则为解决之道。但是,社会环境和家庭环境中缺少关于学生体质提升的相关知识储备,因此,中国学校体育智慧系统同样肩负着为学生体育运动提供健康指导的功能。

1.3满足学生体育运动过程质量监测的需求

《关于强化学校体育,促进学生身心健康发展的意见》中提出要加强体育教学质量监测。在学生运动过程中,除了要监测学生在体育课程中的运动情况,还需要拓展学生运动的时间和空间,以现代技术手段促进学生家庭、社区锻炼的有序进行。建立学生运动全过程的监测,健全学生体质健康档案,确保测试数据真实性、完整性和有效性。鼓励各地运用现代化手段对体育课质量进行监测、监控或对开展情况进行公示。教育部发布的《关于加强网络学习空间建设与应用的指导意见》指出教育管理者要善于利用空间开展工作,提高教育治理能力,利用时间、空间开展家校联系、教育教学、综合实践、体质健康管理和监测,创设教育环境,推进教育教学方式变革,培养学生创新思维和创新能力,开展基于数据的教育教学和学生综合素质评价,实现个性化教学和精准化施策,促进教育治理现代化。

2. 中国学校体育智慧系统的理论基础

2.1建构主义学习理论

建构主义的基本观点:儿童的认知结构就是通过同化与顺应过程逐步建构起来,并在“平衡——不平衡——新的平衡”的循环中得到不断的丰富、提高和发展。De Vries et al.(2002)认为,建构主义是基于辩证的想法或互动论的发展过程,孩子通过积极学习来促进和提升个人发展。建构主义的学习方法认为:提倡在教师指导下的、以学习者为中心的学习,学生是信息加工的主体、是主动建构者,而不是外部刺激的被动接受者和被灌输的对象。知识的建构是自然的过程,并且每个人的程度都不一样。少年儿童更加喜欢对自己感兴趣的事物进行探索。建构主义作为本文的理论支撑,认为运动过程是基于自己已有的运动经验去建构自己的新体会与意义。由此,作为本文的理论支撑,建构主义在体育中的本质——促进学生有效运动,从而能更加合理、科学的指导实际设计工作。为此,在执行的过程中要强调运动的积极性、建构性、累积性、诊断性、反思性、探究性。

在实际的运用过程中,对于教师而言,需要有足够的资源来满足学生对于运动知识的建构需求。丰富的优质资源存放在在线网络上,学生可以自由的取用,用来建构自己运动的知识体系。对于学生而言,他们需要对自己的知识结构体系有更加深刻的认识,决定哪些学习内容将成为自己学习的重点。学校体育智慧系统的构建则是从根本上保障学生建构主义学习、运动的需求,为学生个性化的运动提供技术支撑和指导。相比较传统的课堂运动方式,学生自主运动对形成终身运动习惯有更大的帮助。

2.2关联主义学习理论

Texas大学的George Siemens教授致力于学习创新和网络知识研究,提出了一种与21世纪的需求相一致的学习理论——关联主义。其核心是探讨学习、工作经验之间的关系(2003)[1]。关联主义是一种学习假说,主要强调社会角色和文化之间的连接。在这种情形下,关联主义提出把知识结构视为一个认知结构的网络,这个网络学习是一个探索的过程(2015)[2]。该理论认为(Siemens,2005):学习是处于我们生活的网络中,知识的核心要素不断迁移的一个过程,学习就是将不同的信息集合进行连结,这些连结可以让我们有机会学到更多的知识;这些关系(或连结) 比我们自身掌握的知识还要重要[3]。该理论的核心概念有网络、关系、连结、节点等( Siemens,2005) 关联主义的提出切合了现阶段越来越广泛的大规模教学,但也如Siemens所说,现阶段的大数据技术在快速发展,也许今天还觉得新的事物到明天就变成落后的事物,但至少现阶段是适用的。非正式学习,多领域交叉学习,新技术的出现已经打破以前的学习理论存在的环境,出现新的局面。在体育运动领域,学生利用新技术进行碎片化时间的运动,学生可以根据自身需要的知识选择特定的知识点连成一个网络,运动能力的提升可以是技能的学习也可以是体能的提升,而节点不仅仅限于特定的内容,整个过程都处于一个变化的过程之中。本文认为关联主义也是学校体育智慧系统发展起来的理论支撑。

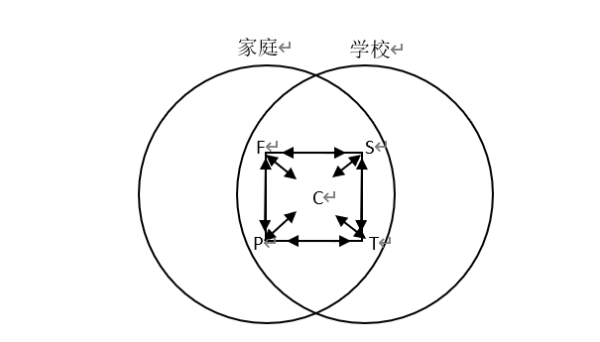

2.3交叠影响域理论

霍普金斯大学爱普斯坦(Epstein)教授提出Over lapping Spheres of Influence理论,该理论认为影响儿童学习和发展的区域,从广义上讲,包括家庭部分、学校部分、社区同伴群体部分;从狭义上讲,主要包括家庭和学校部分。这些区域经过彼此之间的相互作用产生重叠区,单独的区域也可能彼此分离,独立对学生产生影响。家庭、学校和社区三个主体,他们的行动既有跨界到对方领也存在独立部分,从而对儿童成长产生交互叠加的影响[4]。内部的影响为父母、孩子、教育者等各位要素成员之间的个人关系中,可能积极或消极地影响孩子的学习和发展。外部影响主要来自两个层面:学校等机构层面和外部个人层面,学校等机构的影响可能来自学校邀请学生的家庭参加学校活动。外部个人层面的影响可能来自家长和教师共同作用下对于不同学生的教学情况进行讨论。交叠影响域理论还为家校合作实践提供了动力机制,解释了为什么家长愿意参与到子女的教育中去,教师为何会在学校教育中接纳家长参与等跨界行为。本文研究家庭和学校交叠影响域内部模型如图1所示。

F表示家庭,C表示子女,S表示学校,P表示家长,T表示教师相互作用。

说明:此图只是完全模型的家庭、学校相交部分。

图 1 交叠影响域内部模型[5]

学生处于交叠影响域的中心地位。Epstein(2013)研究表明在交叠影响域中,学校起到主导作用,可以促进与家庭和社区的交流互动,在交流方式和内容上进行安排计划[6]。家庭因素的影响受到学生意愿和学校行为的影响,只有让学校认识到家长参与的重要性,认识到儿童和家庭的个体差异,积极地谋求来自家庭的参与,并营造一个家庭参与受欢迎的气氛时,才能发挥家庭因素的作用。同时,家庭会强调学校、家庭作业以及开展培养学生技能和成功体验活动的重要性、并在促进子女学习方面积极支持教师的工作,使子女在家庭也像在校学生那样表现。学生家庭锻炼是学校体育智慧系统的拓展和延续,以往一直强调的学生家庭锻炼在此有了进行的载体和动力机制。拓展了学生运动的时间和空间。有了数据的互联,学生在不同时间、空间的运动数据可以实时记录、评价与反馈。

3. 中国学校体育智慧系统的构建路径

本研究聚焦于学生运动全过程,融合信息化技术与大数据技术构建中国学校体育智慧系统,以全面促进学生体质健康水平提升为目标,为中小学生有效运动提供数字化管理系统,实现数据资源分析、诊断、共享。以期为学生个人、学生家长、体育教师、各个学校、不同区域、提供各项数据支持。根据实地调研和问卷调查进行需求分析,借鉴国际上较为先进的经验,尝试利用各方合力作用于学生运动中的不同环节来促进学生运动。

3.1整体架构

中国学校体育智慧系统整体设计了包含学生运动负荷监测系统、学生家庭锻炼指导系统、学生运动竞赛分析系统、学生体质健康管理系统、体育优质课直播评价系统在内的五个部分。

学生体质健康管理系统可以实现对学生体质健康状况进行分析、管理,总体按照《国家学生体质健康标准》建立学生体质健康档案,对学生个体体质健康数据进行分析;学生运动负荷监测系统运用现代运动监测技术对学生学校体育运动情况进行监测,可以实现对体育课堂教学数据进行可视化实时展示;学生运动竞赛分析系统可以实现对学生课后体育竞赛提供赛事编排支持和数据管理分析,帮助体育教师对学生运动员进行选材,帮助学校运动队进行赛事数据分析;学生家庭锻炼指导系统可以实现对学生家庭运动情况进行监测,根据学生体质健康测试情况和运动监测的情况进行相对应的家庭锻炼指导,激励学生积极参加身体锻炼,促进青少年身心健康成长;体育优质课直播评价系统可以实现对教师教学教案和课堂过程进行在线评价与研讨,为深化学校体育教学改革提供强大的数据支持,从而有效推动各地学校的体育工作;学生健康体能教学训练体系主要包括促进学生与健康相关体能提升的练习内容指导,包含有一整套的练习视频,针对学生较为薄弱的环节进行有针对性的训练指导。

3.2数据平台架构

基于大数据的中国学校体育智慧系统是一项基于实时运动监控系统、体质监测系统与学生有效运动方案相结合的智能系统。中国学校体育智慧系统的数据平台可以实现全国学生数据的监测与分析。系统整体包括四级数据系统,第一级数据由学生个体的数据构成,第二级数据面向校级用户开放,第三级数据面向区域教育管理用户开放,第四级数据则面向全国学生数据管理者甲方,逐级向上构成中国学生的大数据平台。如下图2所示。

图2 中国学校体育智慧系统的数据平台

通过物联网、大数据挖掘、智能穿戴设备、人工智能等新技术的融和,构建新一代学校体育智慧系统,实现省、市、区级优质资源之间的互联,提升学生体育锻炼的质量,提升健康管理水平。在整体的使用过程中,最大程度的满足个性化、过程性的运动需求,结合不同年龄阶段学生身体素质状况及各项素质发展敏感期情况,设计、录制运动视频,基于学生体质健康数据的分析与诊断,结合运动负荷监测数据跟踪,利用人工智能技术针对地区、学校、年级、班级、学生薄弱项,完善学生运动形成性评价,以运动评价来促进学生运动;最后,利用运动监测和运动评价结果数据对学生进行运动干预,探索出一条融和运动监测、运动评价、运动反馈的学生有效运动模式。最终达到安全、有效、实效、科学锻炼的目的。

4. 中国学校体育智慧系统的内涵与结构

4.1学生运动负荷监测系统

学生有效的运动成为体育教育领域改革向前发展不断探究的热点,其中,对学生运动进行监测成为研究中至关重要的部分。传统的体育教学环境中,教师监测和评价活动的开展存在一定障碍,体育教师精力有限,很难做到在带领学生参加运动的同时关注每个学生运动过程。然而,运动监测又是对学生运动过程进行评价,促进学生运动能力发展和有效锻炼不可或缺的部分。在关联主义学习理论的基础上构建学生运动负荷监测系统,学生利用新技术监测运动过程,将自身的变化与环境的变化相连接,学生可以根据自身情况来选择下一步的运动方案。在体育课堂教学和体育锻炼过程中,通过监测学生运动实时数据进行统计分析,学生可以获得自己运动心率反馈,教师可以获得学生整体运动反馈与预警,运动强度没有达到自身能力水平的同学可以继续挑战,学生运动能力的提升节点不仅仅限于特定的内容,整个过程都处于变化之中。从整体上来说,运动监测的优势主要体现在真实性、过程性、客观性、可视化、自动化五个方面。

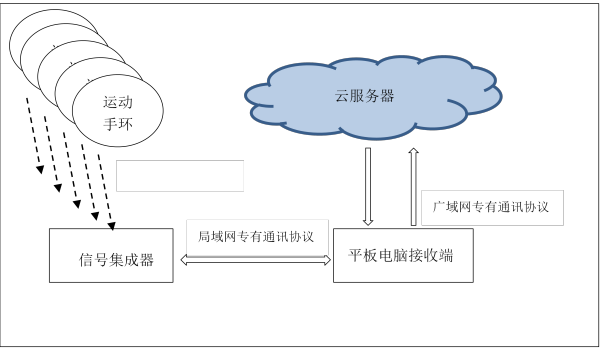

通过对于运动监测系统的需求进行分析,根据需求设计本运动监测系统的总体架构如图3所示,设计的思路是由运动监测设备从学生处获得心率数据信息,心率信号由无线通信技术Hub集成、再由接收端进行信息的计算,云存储平台存储数据信息之后返回处理之后的数据信息。

图 3 运动监测系统的总体架构图

学生运动负荷监测系统的功能主要包括以下三个方面:

(1)运动监测。对学生在运动过程中的心率变化进行实时监测和实时显示[7],系统满足对多名运动的学生进行数据采集和数据处理,结果可以快速展示。并且结果可以快速汇总,是对数据存储、分析功能的需求。

(2)实时显示。对采集的大量实时数据进行统计分析,要求及时呈现给教师并且给予学生以运动反馈,是对实时计算、实时显示功能的要求;对于超过运动强度的学生进行预警,虽然这是运动心率监测系统辅助安全功能,但是能帮助运动者及时发现运动风险,有助于调整运动行为,是对运动监测预警功能的要求[8]。

(3)监测数据存储。大量数据的存储和调用是对学生运动监测系统数据存储功能的要求;从海量数据中进行数据的查找,获得数据分析和呈现,是对系统搜索功能的要求。

学生运动负荷监测系统的使用过程中,教师可以获得学生运动总体情况,也可以重点关注一位学生的运动情况。学生运动过程结束之后,监测系统根据课堂上收集到的学生运动监测数据自动生成班级、个人统计表。显示运动目标整体达成率与个人达成率[9]。

因为运动监测反馈最大的优势在于实时性, 教育大数据可视化分析最为重要的目的是考虑如何让使用者更好的理解,帮助引发思考,发现数据背后的规律[10]。本研究设计旨在发挥监测的激励和反馈功能,使小年龄段的学生能受到更多外界的动机激励,大年龄段的运动者可以根据自己的运动状态和运动目的,养成自助锻炼的行为习惯。

4.2学生家庭锻炼指导系统

长期以来,学生体育锻炼得不到应有的重视和有效指导,缺失不仅仅是在校园中,也缺失在家庭教育里。为了解决家庭和学校体育教育脱节的现实问题,本研究拟借助现代信息技术用来加强教学反馈通道,使反馈信息数据化、程序化,提供的信息丰富深入,处理快速[11],为学生课余体育活动的追踪、诊断、调控和管理决策提供现代化的基础和数据条件理论。信息技术融入学生运动过程,为运动效果的量化提供可能,让各运动主体的交流得到提升,可以实现家校间的主动交往、信息反馈、优势互补的互动教育模式[12]。本文在交叠影响域理论的基础上构建学生运动家校联合反馈系统,系统把家庭体育锻炼和学校体育锻炼过程进行衔接,扩展了学生锻炼的时间与空间,同时也把二者的影响因素相互融合,效益最大化。系统主要包括学生运动情况诊断和运动方案指导两方面的功能,主要使用者为体育教师和学生家长。

(1)学生运动情况诊断。主要根据学生在学校锻炼的情况进行评估,家长可以获得学生运动数据反馈,学生运动情况诊断数据主要包括运动量、运动强度、运动时间、运动能量消耗等。学生家庭锻炼指导系统可以实现学生个性化的诊断,为进行家庭锻炼指导提供依据,让家庭锻炼活动更加适合每位学生,补充学生在学校锻炼中的不足部分。

(2)学生运动方案指导。在学生运动反馈和运动情况诊断的基础上,根据建构主义的理论基础,以学生自身发展为中心,根据学生已有的运动能力和运动强度承受能力进行运动指导。在建构主义的环境中给予学生过程性的指导,可以让学生更多的掌握运动主动性,更加符合学生个人的运动目标、运动习惯。不同学生的运动有不同的目标,因此有必要根据学生个性化的目标提出解决方案。

图 4 学生运动目标设定选择模型

构建学生运动反馈家校互动联合机制,结合学生实际情况,提出包含运动干预和营养膳食的多维发展方案,学校、家庭联动的多维发展策略和基于现代信息技术的监测、评价、管理等多维监管机制,从而推动以健康、积极生活方式为核心的学生家庭锻炼指导。

4.3学生运动竞赛分析系统

在关联主义学习理论的视角下,运动竞赛环境也是学生运动、学生成长过程中不可或缺的一部分。把竞赛真正扎扎实实的开展起来,这不只是为了提高竞技水平,而是因为这是体育育人的必由之路。但是,现阶段,学生运动竞赛的开展还面临一些问题,例如:赛事组织流程繁琐、身份认证困难、赛事数据化存档等,局限了学生运动竞赛活动的开展。针对学校在开展运动比赛的过程中遇到的困难,学校体育智慧系统中的学生运动竞赛分析系统致力于构建一个统一的大数据赛事管理和交流平台,实现学校、教练、学生和家长等不同角色之间无缝的赛事信息交流,对加强学校赛事的管理、提升学校赛事的社会关注度、打造健康的校园赛事环境具有十分积极的意义。学生运动竞赛分析系统中的学生数据与学生体质健康的数据相关联,针对学生运动员的竞技体能提升设置专门的模块,形成学生运动数据的关联数据库。学生运动竞赛系统主要包括三个部分的内容:(1)赛事管理部分;(2)球队管理部分;(3)赛事数据统计分析部分。

(1)赛事管理部分。赛事管理模块提供创建、发布比赛,自动或手动安排赛事对战顺序等功能。各学校可以查看区域内的联赛信息进行报名申报,通过点击状态为报名中的联赛名称,查看各学校的报名情况。普通用户也可查看联赛的概况,如显示报名球队总数、球员总数、球队总数、进球总数、进球队员总数。能够帮助赛事组织者更加智能化的进行比赛的组织管理,也能让体育赛事在更多的学校开展起来。

(2)球队管理部分。球队管理部分可以实现创建球队,添加球员,查看、报名联赛,查看某个球队的具体对阵信息以及对阵结果、日期等,查看球队积分榜,联赛的排名,进失球等功能。能够使教师日常比赛教学工作得到最大程度上的效率提升。

(3)赛事数据统计分析部分。赛事数据统计分析部分可以通过赛事系统采集的赛事数据,如赛事精彩瞬间,联赛概况(包括联赛各项统计数据),积分榜,射手榜,助攻榜,赛程表,赛况简报,比赛结果等进行汇总分析,数据结果反馈均可以及时反馈给学生家长和教师,也可以对比赛结果进行发布。赛事分析部分的数据,可以进行深入挖掘,通过对累计到一定数量的比赛进行大数据统计分析,可以初步筛选出优秀运动员,进行后续的针对性培养、训练。

4.4学生体质健康管理系统

我国青少年体质健康调研,至今持续30余年,形成一整套完整的向上汇报秩序,然而,学生个体却无法将自己日常锻炼行为很好的与测试数据进行衔接,也无法获得相应的锻炼指导。依据关联主义理论的基础,学生运动环境会影响学生的运动行为,学生体质健康测试成绩和学生体育中考成绩是学生运动大环境中重要的一环,因此,需要建立起正向的环境导向。针对学生行为习惯、生活方式变化带来的体质健康的新变化,我们认为建立一套融和学生运动监测、群体和个体体质健康状况诊断、运动反馈的系统是十分重要的。通过对体质弱化状态进行分析、监控并发出预警,同时产生一种家校互动的机制,使学生自发的锻炼能够从中得到激励,通过对个体体质健康信息的具体预警,促进学生对体质健康的关注,促进学生从心理上产生健康危机意识,从而产生改善体质健康的紧迫感和危机感,促进主动进行锻炼的自我健康管理[13]。最后,通过采集的体质健康大数据进行分析,找出现阶段学生体质健康变化的规律,反过来促进学校体育教学。学生体质健康管理系统旨在对现有的全国体质健康监测进行功能的完善,形成一个全面、有效的反馈机制来促进学生进行体育锻炼,让体质健康监测从“宏观群体”研究走向“微观个体”,让学生体质健康数据的反馈能够落到实处。

就区域性数据而言,运用大数据的可视化展示平台,利用地理信息系统,对全国的学生数据进行分析。可以对学生的个人体质健康数据,根据年龄段、地区的情况进行对比分析,各项数据进行分析,以达到实时监测学生体质健康的目的。对于成绩优秀的学校、成绩提升快的学校、成绩有下降的学校进行排名。

就学生个体数据而言,从学生健康体能提升的视角着手,力求在学生体能素质提升的问题上转换思路,结合国内外先进的健身及运动方法和理念,提出一系列有利于青少年健康体能发展的锻炼方法,开发一整套遵循青少年生长发育规律、适合在学校体育课堂上组织教学的新的体能训练方法----青少年健康体能内容体系。每天学生进行一小时的健康体能运动,运动完之后教师把每日监测的学生在校的运动情况进行反馈,让家长和学生对每天的运动有清楚的了解,以提升家庭锻炼的针对性。运动干预方案可以根据不同学校的实验学校的实际情况,研究设计出健康体能训练的练习内容、方法、频率、次数、时间、负荷和注意事项的运动方案。有效、有针对性的提高学生体质健康水平。

4.5体育优质课直播评价系统

教师是学生运动过程中非常重要的部分,承担着教学、监督的任务。但是,体育教师自身的提升和发展一直是学校体育中存在的难点问题。其中,全国范围内各级体育优质课的评价在很大程度上影响着学校体育教育的发展,起着“风向标”的作用。然而,在实际应用层面“评课靠经验”的问题一直都存在,体育优质课的评价很大程度上受到主观因素的影响。依据关联主义理论的提示,体育教师教学能力提升有助于为学生创造良好运动环境和运动机会。因此,我们着眼于通过体育优质课的评价来整体提升体育教师的教学能力,使体育教师能有更多的展示和学习机会。体育优质课直播评价系统设计的目的主要有两个方面:实现教师课堂教学评价的及时反馈;为体育教师优质课评价提供数据辅助评价。

首先,对于体育课堂实时评价方面而言,系统能使体育教学过程朝着科学化的目标前进,客观的教学评价可以帮助教师获得体育课堂教学中的数据,以便教师对自己教授的体育课程进行相应的改进和优化[14]。

其次,对于体育优质课的评价,评课教师可登录管理系统,进行远程网络实时观摩,观摩后能进行网络评课,评课过程中可以显示出运动指标,并能自主选择查看当前上课的任一学生或是班级的各项统计信息。系统提供主观打分项目和客观打分项目(如是否达到目标运动强度和运动密度等),由评课教师根据情况打分。教师通过使用体育优质课直播评价系统可以有效提升自己的教学能力,同时也是为学生运动提供良好的外部影响因素,最终促进学生运动能力的发展。

5. 研究局限性

本研究虽然一惊进行前期的开发性研究,但部分研究内容还只是针对现阶段学校体育现状进行的初步探索,从顶层设计的角度进行设计和规划,还有许多内容需要更深层次的研究与分析。就已经构建完成的系统和数据库而言,学生整体运动评价模型的构建数据样本量有限,对不同运动项目的监测数据有缺失,因此对运动项目的细分还不够全面,需要研究团队下一步在现有研究的基础上,大量收集学生运动数据,对原有的学生运动评价模型进行丰富。在实践的过程中充分发挥运动评价反馈的激励作用,以此促进运动动机的行成与维持。

6. 结语

随着科学技术的进步,体育教育信息化的进程明显加快,中国学校体育智慧系统的蓝图逐渐形成。基于实时监控系统与体育教学的结合,智慧课堂的出现能帮助体育教师实现体育课堂的智能监控与反馈,能让学生得到自己运动反馈情况,极大地促进学生个性化学习的需要,同时也有利于促进学生体育锻炼的持续性,真正朝着实现体育教育的实效、高效、长效、后效发展。下一阶段本研究将继续扩大数据收集和反馈,形成长效机制和大数据系统,通过云平台的连接,最终形成全国范围内庞大的学生体育锻炼数据平台,自动匹配课程和锻炼方案,将真正意义上的中国学校体育智慧系统落到实处。

参考文献

[1] Griffiths, Tony, David Guile. A Connective Model of Learning: the implications for work process knowledge[J]. European Educational Research Journal, 2003,2 (1): 56–73.

[2] AlDahdouh, A. A., Osório, A. J., & Caires, S. Understanding knowledge network, learning and connectivism[J]. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning,2015.

[3] George Siemens. A learning theory for the digital age[J]. International Journal of Instructional Technology and Distance Education, 2005, 2(1):3-10. Retrieved from http://www.elearnspace.org / Articles / connectivism.htm.

[4] Epstein, Sheldon. School, Family and Community Partnerships: Your Handbook for Action [M]. United States: SAGE Publications, 2009.

[5] 吴重涵,王梅雾,张俊.家校合作:理论、经验与行动[M].江西:江西教育出版社,2013.

[6] Epstein, Joyce L. Ready or not? Preparing future educators for school, family, and community partnerships[J]. Teaching Education, 2013, 24(2):115-118.

[7] Anna S, Mattsson C, Daryl W, et al. Accuracy in Wrist-Worn, Sensor-Based Measurements of Heart Rate and Energy Expenditure in a Diverse Cohort[J]. Journal of Personalized Medicine,2017,7(2):3-10.

[8] Birte von Haaren. Assessment of physical activity[J]. MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND EXERCISE, 2018,5(34) :67-72. DOI: 10.1055//a-0573-5195.

[9] Chan. Marie, Esteve. Daniel, Fourniols, et al. Smart wearable systems: Current status and future challenges[J]. ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE. 2012,3(56): 137-156.

[10] Compton, D'Lane, Love, Tony P, Sell, Jane. Developing and Assessing Intercoder Reliability in Studies of Group Interaction[J]. Sociological Methodology,2012.8(42): 348-364.

[11] 刘文超,康家树,左嘉琳.系统科学原理在教育中的应用[J].成功:教育, 2009(8):90-91.

[12] 严安,王爱菊,许文静."互联网+"时代小学家校互动联合教育机制研究[J].科教导刊,2017(18):145-146.

[13] 赖锦松,余卫平.新时期青少年体质监测管理评价方式简析[J].山东师范大学学报(自然科学版),2017,32(03):164-167.

[14] 陈迪.互动媒体支撑下的课堂教学研究[D].湖北:华中师范大学,2012.